30.05.2017

В один из майских дней мне позвонил мой старый друг по МИДу Талгат Жумагулов и обратился с вопросом, есть ли у меня информация о советском дипломате Кыпшакбае Баймуратове и его книге «Вот он арабский Восток», изданной в 1967 году издательством «Казахстан». Перебрав в памяти все знакомые фамилии дипломатов о которых у меня были сведения я дал ему отрицательный ответ. Дипломата такого я не знал, про книгу вообще услышал впервые.

Почувствовав мой неподдельный интерес к этой книге и его автору, Талгат любезно предоставил мне копию книги и в приложении дал инофрмацию о дочери которая в настоящее время проживает в Алматы.

И вот книга попала мне в руки. В предисловии книги было написано: «Автор книги К.Баймуратов — в прошлом дипломат посольства СССР, побывавший по долгу службы в ОАР, Судане и Сирии. Книга написана им на основе богатого научно-исторического материала, а также личных впечатлений об этих странах арабского мира.

Автор вспоминает об интересных встречах и беседах с политическими деятелями, дипломатами, журналистами, представителями науки, искусства и деловых кругов.

Детально и красноречиво он описывает культуру, быт, нравы, исторические традиции и национальные особенности различных арабских народов.

В книге освещаются проблемы арабского национализма и единства, перспективы развития арабских стран, влияние социалистических стран и в особенности Советского Союза на определении судеб народов Арабского Востока». О самом К.Баймуратове другой информации не было.

Прочитав книгу, я был поистине поражен ею. Для своего времени это был кладезь информации о странах Ближнего Востока и Африки. Подробно описывалась военно-политическая, экономическая, внутриполитическая ситуация на тот период. Справочно-информационная, а также научно-историческая часть богата фактами и интересными описаниями быта и традиции арабов. Конечно стоить отметить, что книга перенасыщена идеологической составляющей, что является естественным в период СССР.

Один эпизод книги, где автор описывает свою встречу в Дамаске с казахом, оставил у меня глубокое впечатление.

А история этой встречи началась так: Это было в столице Сирии – Дамаске, мы шли по знаменитому базару Хамидие, как вдруг среди этого бесконечного шума мне послышалось, что кто-то меня окликнул: «Эй, карагим!» Я сказал своим спутникам: «Постойте, кажется, слышу по-казахски». Они пошутили надо мной, уверяя, что мне это померещилось: откуда, мол, здесь могут быть казахи. И вдруг, уже совсем рядом, совершенно отчетливо, услышал я это же самое родное слово. Обернулся, и действительно, широко распростертыми руками бросился ко мне пожилой человек в арабской галабее и высокой белой чалме. Повторяя все время слова «карагим», «айналаин», он захлебывался от слез и долго не отпускал меня из своих крепких объятий. Мои спутники в недоумении отпрянули в сторону, не понимая сначала, что происходит. Кое-как успокоив старика, мы приняли приглашение побывать у него в гостях. Он так настоятельно, почти умоляюще приглашал нас к себе в гости, что отказаться – значило бы глубоко оскорбить этого человека. Кто знает, может быть, он десятки и десятки лет живет здесь на чужбине, далеко от родных степей Казахстана и впервые встретил казаха? Забегая вперед, скажу, что это было действительно так.

Вечером мы пришли к нему. Глинобитный домик весь покосился, но еще держится каким-то чудом. В нем две маленькие комнатушки, но очень чистенькие и аккуратные. В первой комнатке стоит низенький столик, вокруг которого на голой земле подстилки из собачьих шкурок, во второй – две кровати, на стенах небольшие семейные фотокарточки. Вот, пожалуй, и все. Хозяин представил нам своего сына, рослого, кудрявого парня. Немного выступающие скулы и чуть-чуть узковатые черные глаза сразу выдают его принадлежность к монгольской расе. Нас усадили на полу вокруг столика. Хозяин с улицы принес кипящий самовар, сын быстро накрыл стол.

Кстати, почти во всех странах Арабского Востока печи дома не ставят, а круглый год готовят на улице. Там не бывает зимы. Конечно, это счастье, прежде всего для бедняков, судьба хоть этим не обидела их. Разумеется, в богатых современных домах со всеми европейскими удобствами не казаны на глиняных мазанках, а газ.

Принесли пиалы, и за чаем мы выслушали трагическую историю жизни этого старого человека. Фамилия его по-казахски Мухамеджан-улы, по-арабски зовут Мухаммед. Сам он родился в Туркестане в семье бая. Сейчас ему 80 лет, но держится он еще крепко, да и память, как вы поняли, хорошо сохранилась. В двадцатых годах он в небольшом отряде басмачей воевал против Советской власти в Средней Азии. Отряд разгромили, а он был взят в плен, но бежал в Афганистан. Оттуда вместе с сыном и женой в окружении еще нескольких человек ему удалось каким-то чудом перебраться в Иран.

Начинаются долгие годы скитания. Они нищенствуют, опухают от голода. Жена вскоре умерла от туберкулеза. И он остается с 15-летним больным сыном. Снова скитания по деревням, городам Ирана в поисках куска хлеба. Наконец ему повезло, он завербовывается простым рабочим на нефтепромыслы англо-иранской нефтяной компании. Мизерный заработок за 12 часов изнурительной работы. Полуголодное существование приводит к тому, что вскоре он сам заболевает тяжелой болезнью. Теряет работу и снова оказывается за бортом жизни.

Старик откашливается, просит сына налить нам еще чаю, утирает рукавом слезы, глубоко вздыхает и медленно продолжает рассказывать свою историю.

«Если бы тогда не помощь и теплая забота простых персидских рабочих, проявленных к нам, не уцелел бы я от страшных когтей смерти», — говорит он.

В тридцатых годах, живя случайными побочными заработками, они с сыном пешком проходят почти весь Иран и попадают в Турцию. И снова с нищенской сумой на боку от деревни к деревне проделывают долгий и тяжелый путь в поисках работы, пока судьба их не привела в Стамбул.

Здесь через некоторое время им обоим удается устроиться грузчиками в морском порту. Постепенно дела начинают кое-как поправляться. Отказывая себе во многом, они накапливают небольшие деньги. Мухаммед делает небольшую паузу, украдкой утирает слезы и говорит, что у него единственная мечта тогда была: накопить такую сумму, которой хватило бы на выкуп невесты для сына. А это немалое сумма для бедных людей.

Не знаю, какова сумма «калыма» была тогда в Турции, но в Египте и Судане, да и в других арабских странах, чтобы жениться даже среднему рабочему или чиновнику при зарплате 15-20 фунтов в месяц, надо проработать не менее 10-15 лет, чтобы заплатить отцу невесты от 500 до 1000 фунтов, плюс такая же сумма требуется на свадебные расходы. Если свадьба в деревне, то на ней должна присутствовать вся деревня, а в городе – вся улица невесты и жениха. Свадебные гуляния обязательно продолжаются не меньше месяца. Иногда бедные феллах или рабочий всю жизнь не может накопить такую сумму выкупа и умирает в одиночестве. Поэтому часто, чтобы женить кого-нибудь, люди объединяются (иногда до десяти человек), делают складчину и женят таким образом друг друга по очереди. Встречаются и такие нелепые, дикие случаи, когда двое-трое мужчин женятся и живут с одной женщиной. И наоборот, в зависимости от доходов, мужчина может иметь три-четыре жены, а иногда (помещики и феодалы) содержат гаремы, имея по 15-20 и больше жен.

Хотя в некоторых более развитых арабских странах, например в Египте, Сирии, и существуют закон, запрещающий многоженство, и Коран также ограничивает количество жен, однако практически он никакой силы в жизни не имеет. Есть еще и такие уродливые явления, когда обе стороны, то есть родственники жениха и невесты, договариваются между собой: жить молодым только определенное время, скажем, 6 месяцев, год и т.д. в зависимости от суммы задатка жениха. По истечении срока договоренности муж теряет право на супружество. Только с согласия жены тайное супружество может быть продлено.

…Шли годы, они стали подниматься на ноги, и вдруг трагическая смерть сына (тяжелое увечье во время разгрузочных работ в порту). Потеря сына глубоко потрясла этого человека, но он остался жить. Бурные предвоенные годы. Во всех капиталистических странах, в том числе и в Турции, проходит волна забастовок, политических манифестаций с требованиями преградить путь фашизму, путь войне.

Мухаммед не остается в стороне от этой борьбы, он вступает в профсоюз портовых рабочих и принимает деятельное участие во всех классовых боях пролетариата Стамбула, за что подвергается аресту и высылке из страны. Затем обосновывается в соседней Сирии, работает по найму на частных текстильных предприятиях города Алеппо. Женится на арабке, заводит семью, переезжает в Дамаск и с большим трудом меняет профессию: становится водителем такси одной частной фирмы.

И снова горе: при вторичных родах умирает жена, и он остается вот с этим, рядом сидящим, тогда еще десятилетним, сыном. Теперь Ахмеду Мухаммеду уже больше двадцати лет, он продолжает профессию отца – таксиста, зарабатывает с выработки когда как, но на существование им с отцом хватает. Образование у сына – четыре класса начальной школы, дальше учиться не удалось. Заветная мечта – увидеть родные места своего отца. Между собой они разговаривают только на арабском языке. Мухаммед хорошо знает арабский. Однако нисколько не забыл своего родного казахского языка.

Впоследствии мы несколько раз встречались и говорили с ним. Он жадно расспрашивал о родном Казахстане, его интересовало буквально каждое событие в жизни республики.

Рассказывал, что он всю жизнь на чужбине каждое утро подолгу смотрел на восток, туда, где должен быть его родной Туркестан. И всякий раз заключал, что ему очень и очень хотелось бы умереть на родной земле.

Да, тяжело было видеть глубокую скорбь и тоску по родине в глазах этого старого человека. Как сейчас, помню его единственную просьбу – привезти хотя бы одну горсточку бесконечно дорогой ему земли.

Тот факт, что книга была издана советским дипломатом казахом, да еще арабистом и знатоком Востока в те далекие 50-60 годы побудило меня более подробно узнать о нем. Поиски информации о нем в интернете, библиотеках, у знакомых арабистов результатов не дали. Я решил связаться с его дочерью Венерой Баймуратовой и младшим двоюродным братом Турсыном Турсумуратовым.

Узнать об его дипломатической работе удалось не так много, но все же кое-что прояснилось.

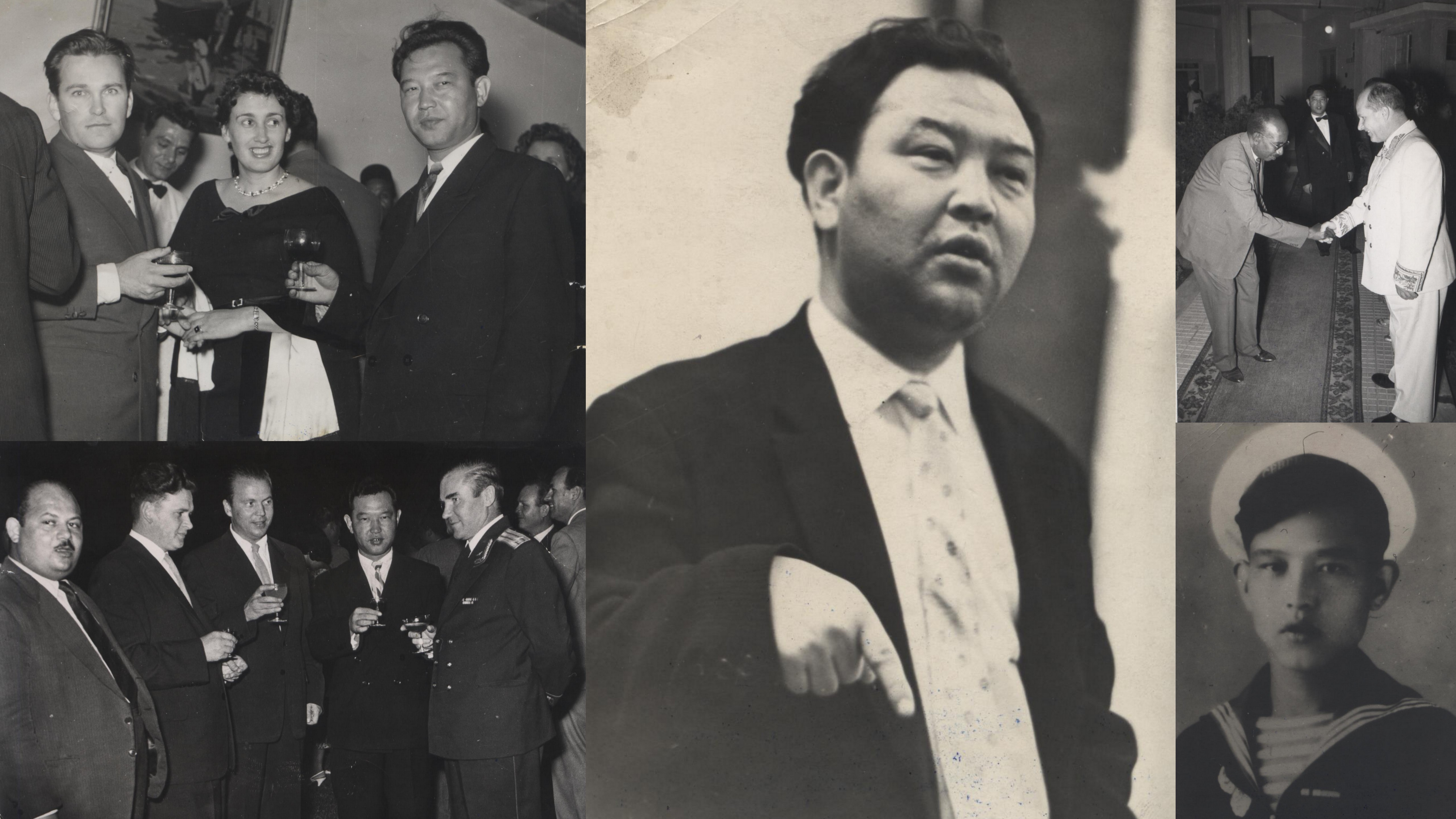

Родился Баймуратов Кыпшакбай Баймуратулы в 1924 году в ауле Караадыр, Карагандинской области в семье обычного крестьянина, бедняка. В 1929 году когда ему исполнилось 5 лет, родители его скончались от голода во время повальной коллективизации. Вскоре он попадает под опеку государства. С 1932 по 1940 годы был воспитанником детского дома — колонии им. Дзержинского в городе Харькове. Через некоторое время его переводят в трудовую колонию в городе Кунгур, Свердловской области.

Кыпшакбай Баймуратулы, получив начальное образование, обучается на электросварщика и начинает в 1940 году свой трудовой путь на Судоремонтном заводе в Перьми, откуда в скором времени в 1942 году отправляется на фронт. 1942 по 1947 служит на Северном и Балтийском флотах, стал командиром отдельного разведывательного подразделения флагманского крейсера «Киров». Последующем комсорг Северного флота. Участник Великой Отечественной Войны и кавалер орденов и медалей. В 1949 году вступает в коммунистическую партию.

После войны возвращается на родину и становиться секретарем ЛКСМ Алматинского зооветеренарного института. В 1948-1952 годах преподавал на историческом факультете КазГУ. Потом в этом же университете стал секретарем ЛКСМ. 1952 по 1955 года он продолжая учебу становиться аспирантом на Кафедре истории в Государственном университете им. Кирова. После окончания аспирантуры в 1955 году сразу же начал работу в качестве лектора Горкома партии города Алматы.

В 1952 году Б.Кыпшакбаев женился на очаровательной сибирячке Полине Федоровне Баймуратовой )1929-1995 гг.( учившейся в то время в Алма-Атинском медучилище, которая впоследствии стала кардиологом.

В 1956 году Кыпшакбай Баймуратулы по решению ЦК КП Казахстана был направлен в Высшую Дипломатическую школу МИД СССР. В 1959 году с отличием закончив дипломатическую школу по решению Секретариата ЦК направляется на заграничную работу в качестве советского дипломата. Во время учебы и работы на дипломатическом поприще неоднократно посещает Египет, Сирию (в то время Объединенную Арабскую Республику), Иорданию. Прекрасно овладел арабским и английским языками, начинает всесторонне изучать историю региона и современную политическую обстановку.

На дипломатической работе (третий секретарь Посольства СССР) помимо консульской деятельности, ведет работу на посту секретаря партбюро Посольства СССР в Судане.

После длительной заграничной командировки в Судане 1962 году он вернулся в СССР и продолжил свою лекторскую деятельность в идеологическом отделе ЦК КП Казахстана. В дальнейшем 1965-1973 годы работал старшим преподавателем Кафедры Научного Коммунизма КазГУ.

По воспоминаниям Венеры Баймуратовы отец покинул дипломатическое поприще только ради семьи. В те годы дети школьного возраста обучались в специализированной школе-интернате для детей дипломатов в Москве, так как школ при посольствах тогда еще не было. Разлука с дочерью была непосильна родителям.

Вместе с этим после Африки он сильно подорвал здоровье и до конца жизни страдал от этого. В одной из своих заграничных поездок он подхватил вирус гепатита. Этот же вирус стал причиной смерти. Последние дни он пролежал в Кировской больнице города Алматы, и 8 августа 1973 года ушел из жизни.

За всю свою короткую жизнь он написал всего лишь одну книгу. Но мог ли он знать, что исчезнет страна, дипломатом которой он был и возникнет Казахстан. И его труд вновь будут искать и изучать как наследие времени. Наверняка остались еще его труды об арабских странах. Не все его мысли и переживания были описаны в книге «Вот он арабский Восток».

Остаются еще много вопросов на которые нужно искать ответ. Так например, по словам его дочери, хоронили его с военными почестями. Все награды забрали военные. Была у него одна очень высокая военная награда которую он получил во время работы в Судане. Кто они были и почему так поступили остается пока еще тайной. Дочь дипломата уверенна, что помимо дипломатической работы у него могла быть и другая работа, работа разведчика. Но это предстоит узнать, догадки пока преобладают. Мы с Венерой Баймуратовой договорились продолжить работу по более детальному исследованию его дипломатической деятельности и написать запросы в МИД РК, МИД РФ.

Думаю в ближайшее время нам приоткроются новые стороны дипломата Кыпшакбая Баймуратова (авт. Бабур Дауренбек).

31.05.2017 в 10:49 -